L’année 2020 vient de se terminer, et a été marquée par la pandémie de Covid-19 à travers le monde, restreignant les libertés physiques des populations au nom de la santé et du bien commun. Plus que cela, cette année a été marqué par les déviances autoritaires dans lesquelles de nombreux gouvernements se sont laissés entraîner, mettant à mal les droits humains d’une partie ou de la totalité de leur population. Déjà, en octobre, Freedom House avait mis en lumière les violations des droits humains liées aux mesures sanitaires : entre surveillance abusive, censure et répression des journalistes et blogueurs, coupures d’internet ou campagnes de désinformation, le Covid-19 est l’occasion de nombreuses dérives.

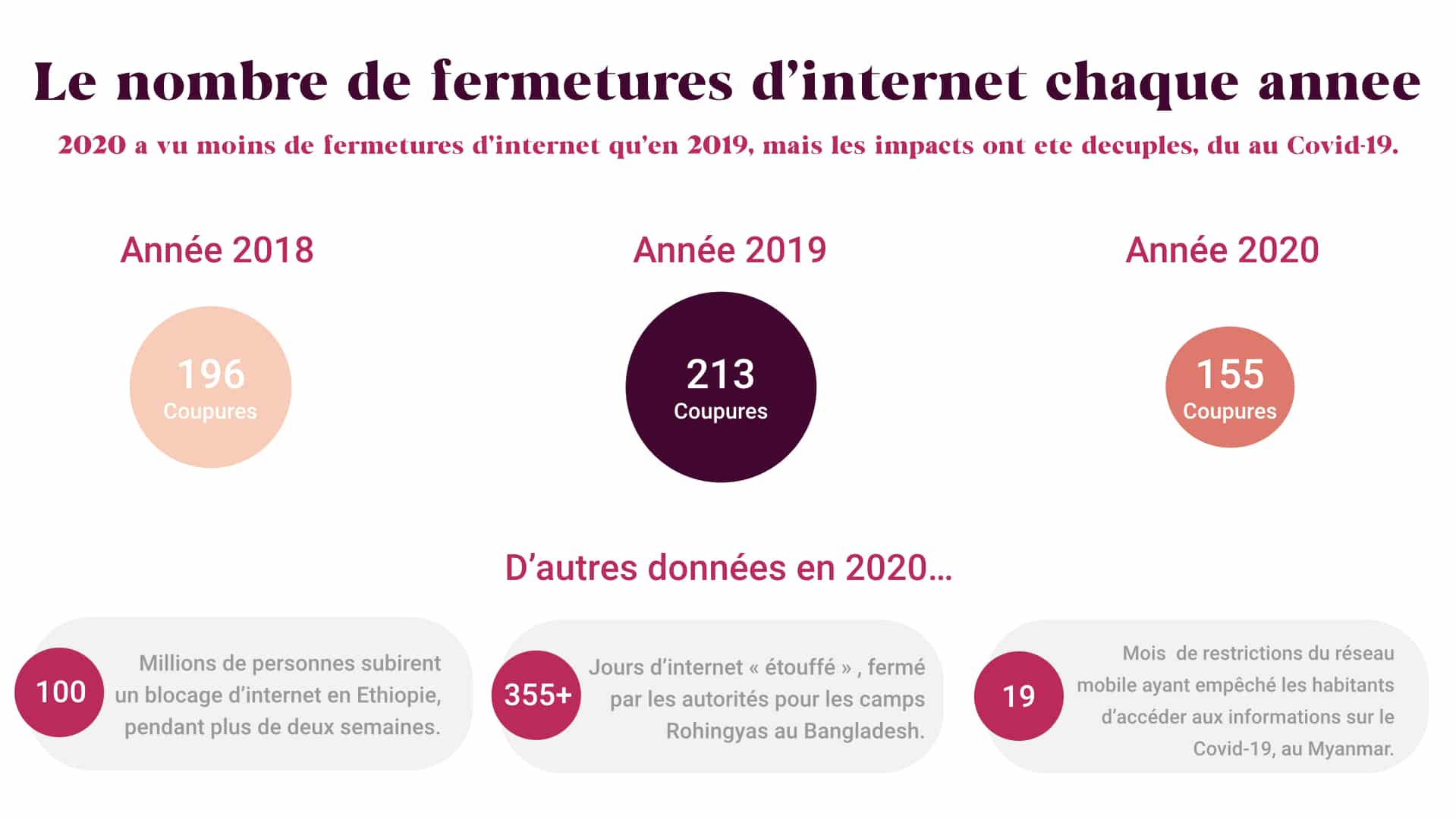

En mars, un rapport d’Access Now est venu compléter le tableau dressé par Freedom House, en établissant le bilan des coupures d’internet en 2020, et leurs conséquences. Alors même que cette année se présentait comme une “année internet”, où toutes les strates de nos vies se sont déplacées dans la sphère numérique, de la vie sociale au shopping, ces mêmes outils devenus centraux se sont trouvés instrumentalisés à des fins politiques et idéologiques. Sur cette période, Access Now et la coalition #KeepItOn ont documenté au moins 155 incidents de coupure d’Internet dans le monde, dans 29 pays. Dans une réalité qui met au centre l’accès à internet pour s’informer, communiquer, s’éduquer, ou même manger, de telles coupures ont un coût élevé pour les droits humains des populations du monde entier.

Inscrivez-vous à la newsletter

En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Un aspect important mis en avant par l’équipe d’Access Now est la diminution quantitative des coupures d’accès à internet, qui s’accompagne pourtant d’une augmentation qualitative de leur impact, dû au Covid-19. On définit la coupure d’internet comme étant « une perturbation intentionnelle de l’Internet ou des communications électroniques, les rendant inaccessibles ou effectivement inutilisables, pour une population spécifique ou dans un lieu donné, souvent pour exercer un contrôle sur le flux d’informations ». Depuis la mise en place des premières mesures restrictives liées au Covid, les gouvernements ont fait usage d’internet pour véhiculer les messages, les informations, parfois manipulant, censurant, perturbant les vies et les moyens de subsistance, et portant atteinte aux droits fondamentaux, ou nuisant à la santé et à la sécurité.

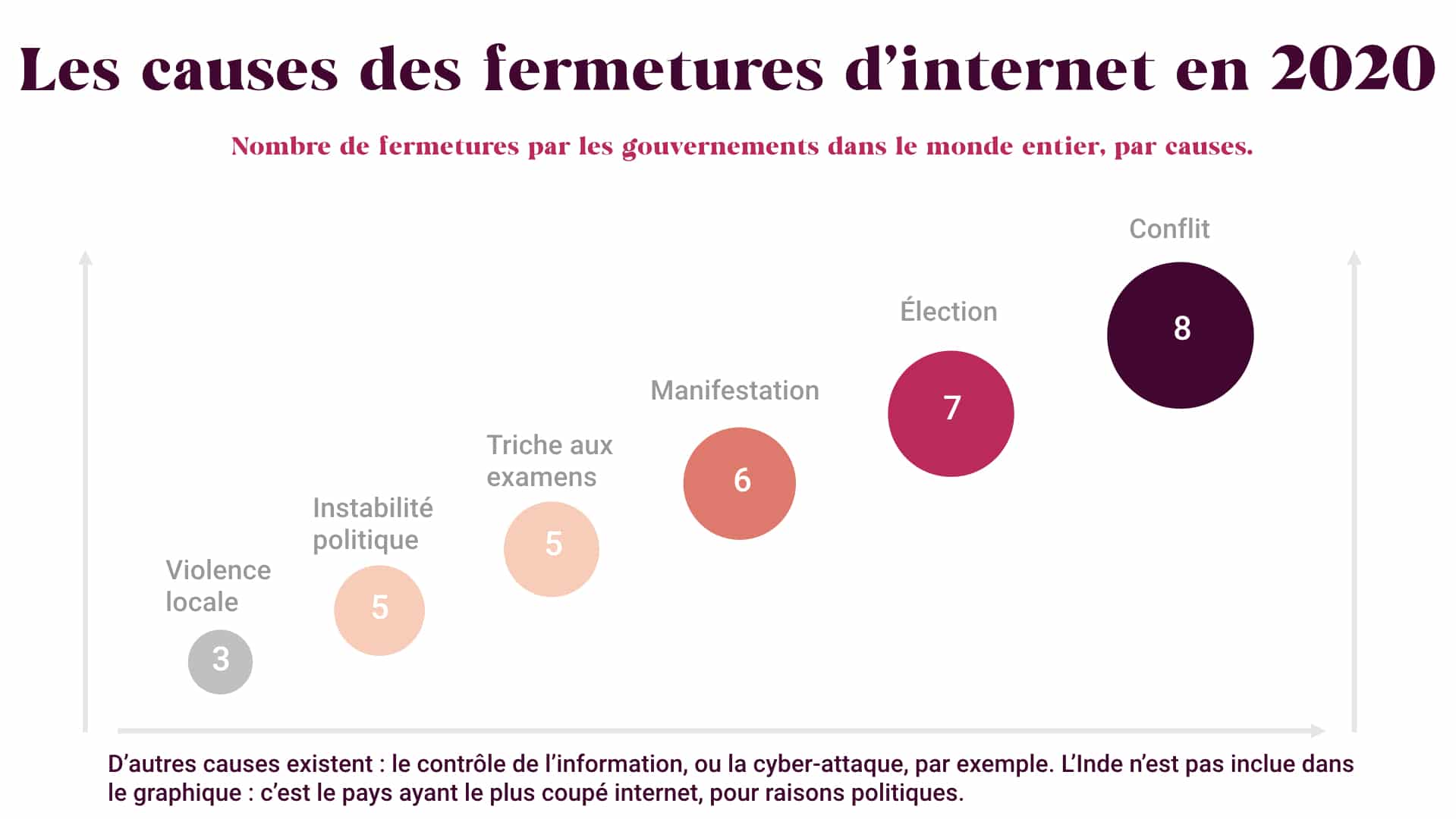

Mais tous les “shutdowns” ne se ressemblent pas, et ne sont pas entrepris de la même manière, encore moins en période de pandémie mondiale. Les tactiques, méthodes et motivations des gouvernements sont diverses, tout autant que les impacts. Des modèles peuvent cependant être déduits empiriquement. C’est ainsi que l’on apprend que les coupures d’internet sont généralement une extension et une escalade des formes traditionnelles de censure, accompagnant des attaques à la liberté de la presse, aux journalistes, aux sites web et aux droits politiques.

Clémence Maquet / Siècle Digital. Source : AccessNow.

“Incapables de rêver” : déconnecter l’éducation

Pour certains plus que d’autres, internet est vital, et peut signifier l’extraction de sa condition économique et sociale initiale, la survie, et une chance inouïe de réalisation personnelle. On connaît bien, aujourd’hui, les histoires de la fracture numérique, de l’illectronisme et des inégalités d’accès au digital qu’a mis en lumière le Covid-19 en instaurant l’enseignement en ligne comme nouvelle norme.

En Inde, au milieu des tensions entre le gouvernement et la région de Jammu-et-Cachemire, de nombreux élèves et étudiants se sont retrouvés sans internet pendant plusieurs jours, compliquant l’apprentissage dans une nation déjà fragmentée par l’inégalité. De janvier 2020 à février de cette année, Internet dans le Cachemire a été limité à la 2G, et les coupures dans la région ont représenté 90% de toutes celles réalisées par le gouvernement durant l’année.

La raison la plus souvent invoquée pour justifier ces fermeture d’Internet était de lutter de manière préventive contre un « incident de sécurité imminent » ou « empêcher les éléments antinationaux de diffuser de fausses informations sur les médias sociaux ». Une autre manière, plus subtile, de signifier la dissimulation, la déformation et la censure d’information au sein du pays.

Depuis quelques années, l’Inde reste le leader des coupures d’internet. En 2019, le gouvernement avait déjà interrompu la connexion dans les grandes villes, à cause des manifestations contre la loi discriminatoire qui donnait aux non musulmans le droit à la citoyenneté, et le retirait aux musulmans.

Par ailleurs, les coupures d’internet sont loins d’avoir été les seules actions entreprises : les autorités avaient fait pression sur les réseaux sociaux tels que Twitter, et les plateformes de streaming comme Netflix, pour qu’elles suppriment le contenu critique au programme nationaliste hindou du gouvernement même. Particulièrement, l’Inde souhaitait cacher ses positions et actions au Jammu-et-Cachemire, le seul État indien à majorité musulmane. Et ce, jusqu’à ce qu’il soit déchu de son statut semi-autonome, et divisé, après avoir été l’État ayant connu l‘une des plus longues coupures d’Internet au monde, d’août 2019 à janvier 2020.

Au Myanmar, les étudiants des populations Rohingyas ont, parmi d’autres, souffert les coupures d’internet. Le pays, qui a imposé la plus longue coupure d’internet enregistrée (de 2019 à début février 2021) dans les États de l’Arakan et de Chin, a également verrouillé les projets d’avenir de ses jeunes. Un habitant confiait ainsi à Access Now : “je ne peux pas aller à l’école ailleurs parce que je suis musulman. Internet est l’endroit où je peux suivre un enseignement avancé ». Lorsqu’Internet a été coupé, de nombreux Rohingyas ont parlé de l’interruption de leurs études, des « occasions manquées » et, dans certains cas, du fait qu’ils étaient « incapables de rêver » à leur avenir. Cela, sans parler des camps de réfugiés au Bangladesh, où l’internet haut débit a été coupé pendant 415 jours. Comme rapporté par Freedom House et par le Rohingya Students Network, les personnes vivant dans les camps n’étaient pas en mesure d’accéder aux informations de santé vitales pendant le Covid-19. Il est à noter que les Rohingyas ne sont pas la seule population affectée au Myanmar. Les Arkanais – habitants de l’État de l’Arakan d’où sont également originaires les Rohingyas – subissent également ces coupures. Par ailleurs, l’État Chin est également visé par des coupures de réseaux. Autre point commun entre ces deux États, ils sont touchés par des conflits internes opposant des milices locales à l’armée régulière birmane, la Tatmadaw.

Les fausses luttes contre les “fake news” : déconnecter la vérité

En 2020, comme le révèlent Access Now et Freedom House, de nombreux pays ont imposé des mesures autoritaires au nom de la lutte contre les “fake news”, les discours incitant à la haine ou la sécurité nationale. L’Inde utilisait exactement ce genre d’excuses. De même, lorsque l’Éthiopie a fermé l’internet en juin 2020, les autorités ont fait valoir qu’il s’agissait d’un moyen de préserver l’ordre public et de protéger la population. La manipulation ne vient pas seulement de ces fake news, aujourd’hui tant accusées pour le modelage des pensées et la polarisation qu’elle génère, mais également de ce qu’on choisit d’en faire. Déjà, en 2017, Reporters sans Frontières alertait sur ce “prétexte à la censure pour les prédateurs de la liberté de la presse”.

Bien que les pays pratiquaient déjà la censure avant l’apparition du concept de “fake news”, ce dernier leur permet de justifier une répression et un muselage des médias. Sans aller jusqu’à parler de la Chine, qu’on connaît pour la cyber-censure de ses 989 millions d’internautes par la fermeture de sites, le blocage d’accès à des adresses IP, le filtrage de pages web et le verrouillage de mots-clés, de nombreux autres pays ont eu recours à des tactiques de censure en 2020.

En novembre, le Vietnam a menacé de fermer Facebook dans le pays s’il ne cédait pas aux pressions du gouvernement pour censurer davantage de contenu politique local sur sa plateforme. Ce n’était pas la première fois dans l’année, puisque Facebook s’était déjà conformé à la demande du gouvernement d’augmenter la suppression de contenus. Pour cause, puisque le Vietnam sait être convaincant : lorsque le réseau social n’a pas supprimé le contenu jugé illégal par le gouvernement, les autorités ont bridé la plateforme pendant environ 50 jours jusqu’à ce que l’entreprise cède, sachant bien qu’ils représentent un marché majeur générant près d’un milliard de revenus. Dans son rapport semestriel sur la transparence publié en novembre, Facebook a ainsi déclaré qu’il avait restreint l’accès à 834 éléments au Vietnam au cours des six premiers mois de 2020, pour la plupart du contenu anti-étatique.

Dans le pays sud-asiatique, malgré une réforme économique radicale et une ouverture croissante au changement social, le Parti communiste au pouvoir conserve un contrôle strict des médias et tolère peu d’opposition. Pour servir leur idéologie, ils usent de l’appareil législatif : dans le cas de Facebook, une législation sur la cybersécurité supportait la censure, obligeant les plateformes en ligne et autres à stocker leurs données localement, à surveiller, retirer les contenus illégaux, et établir des bureaux locaux au Vietnam.

Clémence Maquet / Siècle Digital. Source : AccessNow.

Élections, manifestations, protestations : déconnecter la démocratie

En 2020, il y eut au moins 17 fermetures d’internet liées à des élections, dans sept pays différents. L’Inde, le Burundi, le Togo, et la Guinée y figurent. La Biélorussie est l’exemple le plus emblématique de la censure d’un gouvernement durant une élection. Le gouvernement, pendant l’élection du 9 août 2020, a testé un DPI (Deep Packet Inspection) fourni par Sandvine, une compagnie américaine aux racines canadiennes. Cette technologie, le DPI, permet de lire chaque information qui passe par un réseau internet donné, et a permis à la Biélorussie de fermer des sites et d’étouffer internet durant l’élection présidentielle.

La Biélorussie a aussi bloqué les téléphones cellulaires et fixes, au milieu de l’agitation qui a suivi l’élection d’Aleksandr Lukashenko pour un sixième mandat, avec environ 80% des voix. Les autorités ont bloqué les plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, et Vkontakte – un important réseau social russe. Selon les sources d’Access Now, même les VPN étaient inefficaces, grâce à l’acheminement du trafic étranger par un canal unique, inspecté grâce au système DPI.

Cette perturbation en Biélorussie suit une tendance : en 2019, les manifestations étaient la raison la plus courante des coupures d’Internet dans les pays du monde entier. À travers cet exemple, c’est aussi le rôle des compagnies privées qui se dessinent. Comme Sandvine, l’entreprise Israélienne Allot permet à ses clients de surveiller les accès aux applications, les activités des utilisateurs, leur position géographique, et leurs contacts en ligne. La capacité de l’entreprise concerne aussi explicitement la censure, puisqu’elle permet de “bloquer le contenu indésirable », “enregistrer les détails des activités sur le web”, et “contrôler le trafic dangereux”.

À l’approche de l’élection présidentielle du 28 octobre 2020 en Tanzanie, l’Autorité de régulation des communications de Tanzanie a obligé les fournisseurs de services de télécommunications et d’Internet à installer des équipements de contrôle d’Internet fabriqués par Allot. En plus de cela, le régime répressif de Magufuli a perturbé Twitter, WhatsApp et Telegram à la veille de l’élection. Access Now avait relaté à l’époque plusieurs histoires de personnes affectées par les fermetures d’internet, dont celle de Raul Gil, étudiante à l’Université de Dar es Salaam et journaliste de la presse écrite, qui dépendait d’internet pour ses études et son travail, tout deux endommagés par le shutdown.

Les manifestations sont également l’occasion pour les pays de museler internet. Durant l’année, 14 fermetures d’internet furent en réaction à une protestation citoyenne. Quelques pays ayant pratiqué ces méthodes sont Cuba, la Jordanie, l’Ethiopie ou le Mali. En Ouganda, la situation mêla élection présidentielle et manifestations de masse des Ougandais, qui se sont rendus aux urnes dans le noir numérique et médiatique le plus complet, le 14 janvier 2020. À la veille du scrutin, le gouvernement de Museveni, le dictateur en lice pour briguer un 6ème mandat, a coupé internet et l’accès aux réseaux sociaux.

“La Commission Ougandaise des communications (UCC) a ordonné aux Fournisseurs d’Accès Internet de fermer l’Internet jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure a déconnecté numériquement des millions d’Ougandais entre eux et avec le reste du monde” avait à l’époque déclaré à l’époque Felicia Anthonio, militante et leader de la coalition #KeepItOn pour l’association Access Now.

Les élections, processus politique central, sont souvent le terrain d’exercice de ces pratiques de censure et de manipulation d’internet, accoudées aux montées de violence et de fragmentation du discours. Ces fermetures d’Internet ont des effets dévastateurs sur les droits de l’Homme. Elles enfreignent le droit à l’accès à l’information et la liberté d’expression, mais elles aident également les acteurs étatiques et non étatiques à dissimuler des violations des droits de l’homme qui se produisent pendant ce “shutdown”.

Plusieurs facteurs sont à dégager de ces phénomènes. D’abord, la complicité et le rôle primordial de ces entreprises qui, grâce à leurs technologies, permettent aux pays de manipuler l’opinion et de censurer les médias. Ensuite, l’importance d’un accès à un internet sécurisé, stable et ouvert durant les moments de fulgurance démocratique comme l’élection ou la manifestation, afin de garantir l’accès aux informations et garantir l’intégrité du gouvernement, peu importe le système politique.

En bref

Cette année 2020 particulière a été l’occasion d’une augmentation des risques associés aux coupures d’internet pour motifs politiques. Si ces fermetures d’internet ont été moins nombreuses que les années précédentes, leurs conséquences n’en ont pour autant pas été moindres.

Entre les rêves gâchés des étudiants privés d’accès à l’éducation en ligne, le renforcement autoritaire de pays lors de moments politiques cruciaux ou la privation de l’accès aux informations sanitaires et recommandations de base, les “shutdown” se déclinent en de nombreuses réalités. Censure, manipulation des foules, empêchement d’exercer son droit à manifester, trucage des élections, muselage des dissidents : l’année 2020 a certainement été riche en privation de libertés.

Heureusement, de nombreuses organisations comme Access Now se battent, encore aujourd’hui, pour un accès à un internet libre et ouvert, pour tous et tout le temps. Par ailleurs, de plus en plus de gouvernements, académiques, entreprises privées, et membres de la société civile dénoncent de tels dérives, et s’engagent.